Le fuchsia en voit de toutes les couleurs lorsque l’on se trompe si souvent sur son orthographe, ma foi assez machiavélique!

FUCHSIA s’écrit ainsi, mais pourquoi donc ?

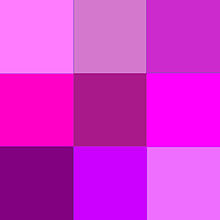

Fuchsia, nom masculin, est un arbrisseau ornemental de la famille des œnothéracées, originaire d’Amérique latine et de Nouvelle-Zélande, aux fleurs pendantes rouge violacé, planté dans les jardins en massif ou en haie. Il peut aussi être un adjectif, invariable, qui désigne une couleur rose violacé, pourpre.

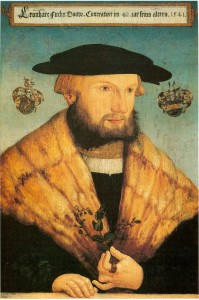

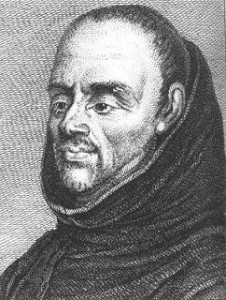

Son orthographe n’a rien d’une invention. Il suffit de se pencher sur son étymologie : composé de Fuchs et -ia, fuchsia est un mot créé par le botaniste Charles Plumier en hommage au botaniste allemand Leonhart Fuchs. C’est vers 1704 que le révérend père Plumier (1646-1704), religieux et savant botaniste, découvre la première espèce de fuchsias (fuchsia triphylla) lors de son voyage en Amérique du Sud. Il en fait la dédicace au Bavarois Leonhart Fuchs (1501-1566), médecin botaniste et professeur à l’université de Thuringe.

Sa prononciation courante [FU-CHIA] n’est pas inspirée de sa graphie, au contraire d’une autre prononciation [FUK-SIA], malheureusement plus rare qui, elle, aiderait à sa bonne orthographe.

Peu importe, même difficile à écrire, le fuchsia reste à la mode…

On parle même de FUCHSIA-MANIA !