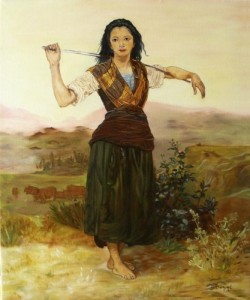

Le décor pastoral ainsi planté, nous apprivoiserons mieux ce mot, tel un mouton que l’on ramène au troupeau. Un joli mot que cette pastourelle entourée de beaux oiseaux au même suffixe -elle. Mais qui est-elle, que cache-t-elle notre belle pastourelle ? Elle tire son origine du latin pastor, pasteur, berger, celui qui garde les troupeaux. Autant le pâtre a perdu son s de pastor mais trouvé le circonflexe, « l’hirondelle de l’écriture » selon Jules Renard, autant notre pastourelle, petite bergère dans un premier sens, est restée fidèle à ses origines latines en gardant le s. Le pastoureau, masculin de pastourelle, est un petit berger dont le nom s’est étendu historiquement à la « croisade des pastoureaux ». Il s’agissait de paysans bergers, partis en bandes, censés délivrer Saint Louis fait prisonnier en 1250 à la bataille de Mansourah en Égypte. Malheureusement, leurs actions dégénérèrent en brigandage et en tueries.

Une pastourelle cache dans un second sens un poème chanté au Moyen Âge racontant la tentative de séduction d’une bergère par un chevalier peu scrupuleux. Parfois, la bergère, menacée par l’insistance du chevalier, appelle au secours le paysan qu’elle aime et qui se charge de chasser l’impertinent. Un personnage jouant le rôle de conseiller d’amour est omniprésent, j’ai nommé le rossignol, véritable poète lyrique de talent ! Dans la poésie pastorale ou bucolique de l’époque, cette pastourelle semblait exprimer le désir charnel masculin. Voici un extrait de pastourelle écrite par le troubadour Marcabru au XIIe siècle :

« …- Fille, dis-je, jolie chose, Je viens de quitter mon chemin Pour vous tenir compagnie. Une si jolie paysanne Ne doit pas garder ainsi Un si grand troupeau de brebis Toute seule en pareil lieu. – Monseigneur, qui que je sois, Je connais bon sens et folie; Quant à votre compagnie, Monseigneur, dit la vilaine, Qu’elle reste où elle doit. Car tel croit saisir ceci Qui n’en a que l’apparence… »De la poésie à la danse, il n’y a que quelques pas…de danse. La pastourelle est enfin une figure d’une contredanse française, la quatrième du quadrille ordinaire. Cette danse du XVIIIe est exécutée par quatre couples de danseurs.

La pastourelle cache un synonyme de son deuxième sens de chanson poétique, ô combien moins parnassien, moins musical : le mot églogue, qui semble avoir avalé des lettres…Ce petit poème pastoral dialogué se retrouve chez Pierre de Ronsard dans son recueil « Les Bucoliques ».

La musicalité de notre pastourelle bien-aimée rime avec celle des balancelle, cascatelle (petite cascade), chanterelle (corde la plus aiguë), venelle (ruelle) ou bagatelle.